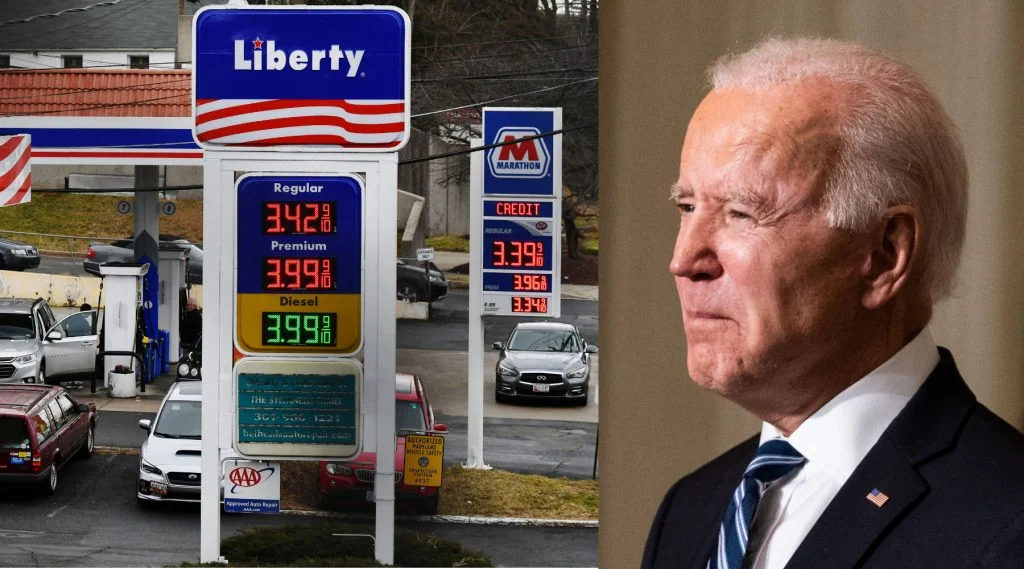

2022 a vu les prix de l'énergie, dont ceux du pétrole, exploser. Tout en couvrant sa population des hausses des prix, le gouvernement des États-Unis a pu profiter des prix élevés pour remplir la caisse de l'État. Une recette de quatre milliards de dollars, avec le pétrole puisé dans les réserves.

Les faits : tout au long de l'année, le gouvernement américain a puisé dans ses réserves de pétrole.

- En sortant 180 millions de barils de ses réserves stratégiques, entre mars e